菱田屋と名古屋仏壇の繋がりや、

歴史、製造工程などを紹介します。

名古屋市は昔、那古野、名護屋といわれ、慶長十五年(1610年)名古屋城が築城され、以来、城下町として栄えた街でありました。

現在は、人口200万都市として本県の中心地であり、中部圏の中核都市として発展を続けています。

京都に源流を持つ仏壇製造は、江戸幕府による仏教保護政策により次第に各地に波及するようになりました。

名古屋仏壇の始まりは、文献によると元禄八年(一六九五年)高木仁右エ門が仏壇専門店「ひろや」を創業したときからといわれていますが、その当時、既にかつて宮大工、寺大工職人であった人たちが専門化して仏壇を製造していたものと思われます。

尾張藩は、仏壇業者を保護する為「株仲間」を組織させました。当時、「金城南屋敷」と呼ばれていました住吉町(現在の栄三丁目)七間町(丸の内三丁目、錦三丁目)一帯を中心に発展し産地の基礎を築きました。

その後、東西両本願寺別院に挟まれた橘町、東橘町、門前町一帯にも仏壇業者が次第に増加して行き、幕末の頃になると仏壇に使われる仏具の製造は下級武士の内職として発達し、明治維新後幾多の変遷を重ね今日に至っています。

名古屋仏壇の特徴は、台の部分が高く「まくり」を備えていること、宮殿御坊造を代表とし、豪華な構造が特徴となっています。また、通商産業省から伝統的工芸品としての指定を受けています。

伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)

第二条第一項及び第二項の規定に基づき名古屋仏壇を同条第一項の

伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の指定に基づき告示する。

昭和五十一年十二月二十三日

通商産業大臣 河本 敏夫

菱田屋は、名古屋で歴史ある「名古屋の仏壇通り」で昭和11年に創業しました。

受け継がれる名古屋仏壇の歴史と伝統技術をもって、創業以来、名古屋仏壇を自社内で製作しております。ですので、菱田屋の名古屋仏壇には、検査合格書や品質表示表などを付けております。

また、現在も名古屋仏壇の伝統を受け継ぐ者として、日々の仏壇作りに取り組んでおります。

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、西春日井郡師勝町、丹波郡扶桑町葉栗郡木曽川町、中島郡祖父江町及び平和町、海部郡七宝町、美和町、甚目寺町、蟹江町、弥富町、佐織町及び八開村、知多郡東浦町及び武豊町

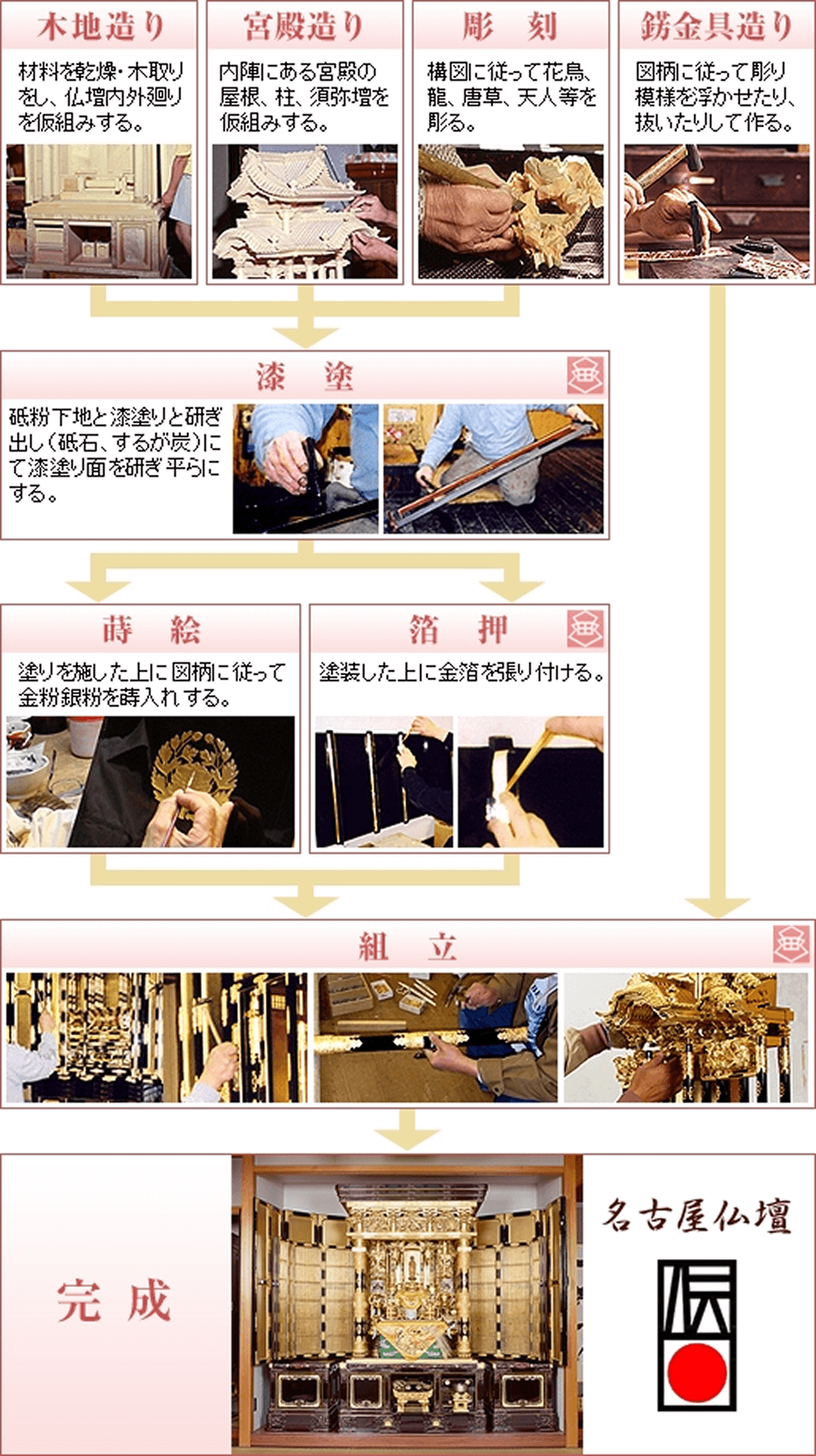

菱田屋では、「漆塗」「箔押」「組立」の3工程を本店内の工房で行っています。

| 所在地 | 〒501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平3-54 |

|---|---|

| 電話番号 | 058-391-5870 |

| FAX | 058-391-5870 |

| 定休日 | 毎週火曜定休・お盆、年末年始休みあり |

| 営業時間 | 10:00~18:00 |

| 駐車場 | 完備 |

| 最寄駅 | 東海道新幹線 岐阜羽島駅より徒歩 約10分 |

お問合せフォームからのご連絡は、24時間受付中です。お仏壇に関するご質問や、その他のご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。